高貴寺山林整備活動

2025年8月8日

- 天候:曇り

- 参加者:13名

本日の作業の経緯

2024年10月11日の活動後、2025年1月・3月・5月に予定していた施業は、降雪・降雨の為中止となった。従って今回の施業は約10か月ぶりの作業となる。

本日の作業の目的

- ご住職から施業の依頼のあった3カ所

(奥の院まわり、磐船神社への参道沿いの

斜面、飛地にある放置山林)に足を運び、

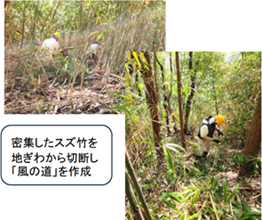

現状を確認する。 - 磐船神社への参道沿いの(スズ竹密生地)で、

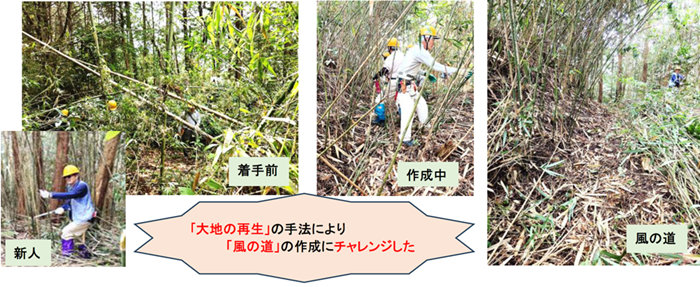

矢野智徳氏提案の「大地の再生」手法

および現地での杉本圭子氏の助言に従い、

実際に(風の道)を作成する。

作業結果

朝 礼

リーダーから本日の作業の目的と作業内容の説明を聞き、ラジオ体操を行った後、奥の院に向かった。

奥の院まわりの現状確認

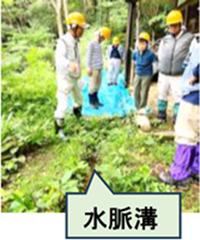

- 「大地の再生」の手法に則った(水脈溝)が、3月28日に訪問した際より深く掘られ、(点穴)も適宜設置されていた。

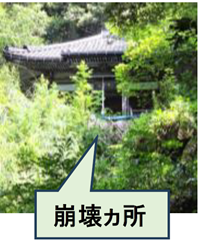

- 奥の院前の崩壊ヵ所に手が入った形跡はなく、草が繁茂し「現状の手法を継続して今後想定される崩壊が防げるのか」 との疑問の声が多く出た。

- 5月3日に林道作成のスペシャリスト吉野林業の岡橋氏が来所され高貴寺山門から奥の院までの重機進入路の作成 が議題に登ったが、まだ着工の痕跡は見られなかった。

磐船神社につながる参道沿いのスズ竹密集地で(風の道)の作成に着手した

飛地にある放置山林の現状確認

- 放置山林は圧倒的にヤブ化が進んでいた。

- 風が良く通り、森の多様性人手と時間が必要。

- 今後は、参道での(風の道)の作成に注力したいと思う。

終礼後のミーティング

- 終礼後(風の道)作成を実施した際の感想などを

話し合った。 - 科員からは反省点、疑問点等活発な意見が出たが

(風の道)や「大地の再生]手法に関し疑問や改善案も

多く出された。 - そこで9月5日の勉強会で手法を再検討する

こととした。

2025年9月19日

- 天候:晴

- 参加者:13名

本日実施した作業

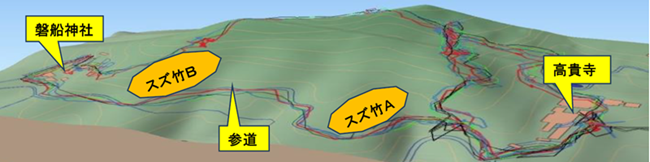

スズ竹密集地A、Bで「風の道」・「水脈溝」・「点穴」の作成を行った。

(スズ竹A)エリアでは「水脈溝」と「点穴」を作成した。

溝を掘り、溝の中にスズ竹の幹を並べ

約5mの「水脈溝」を作成。

枯葉および持参した消炭を投入して6カ所の

「点穴」を作成。

(スズ竹B)エリアでは「風の道」を作成した。

1年ぶりに人工林に分け入り「子供の丸太切用ヒノキ」を2本伐採し持ち帰った。

その他

岩盤が露出している個所もあり。「大地の再生」への影響は?

2025年10月10日

- 天候:晴

- 参加者:10名

本日実施した作業

奥の院への新たな道路の着工を確認した

奥の院へ工事用車両が

侵入するために、新た

に道路を新設する工事

が始まっていた。

2名の作業員が、エン

ジンカッターで樹木を

伐採していた。

侵入するために、新た

に道路を新設する工事

が始まっていた。

2名の作業員が、エン

ジンカッターで樹木を

伐採していた。

スズ竹密集地A、Bで「風の道」の作成を行った。

- 参道との取り合い部を起点とし、尾根の頂上へ繋がる「風の道」の作成を目指した。

参道と斜面との取り合い部

尾根での風の道 「斜面の下から森の奥に向かって、各自が感じる場所に「風の道」を造れば、

森の奥に風が通る」という杉本先生の助言に従い急な斜面での作業にも挑戦した。

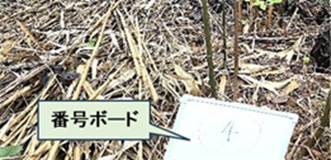

風が通ることにより山全体の生態系が変化してくることを「見える化」する為

適宜番号を付けて現状写真を撮った。 - みんなでひたすら「風の道」を作成しました。